こんにちは、田中です。

本日は【子供の発育・発達とスポーツ】の2回目です。

今日は、幼児期・児童期にどんな運動をするのが良いかというお話。

前回までの内容はこちらからご覧ください↓

前回もお話ししたとおり、どの年代でどの体力要素の向上にフォーカスするか、適切な順序があります。

とくに複数の年代(小学校低学年と高学年など)をまたいでアスリートに携わる人にとっては重要です。

幼児期における身体活動

幼児期の子供に、形式的な「練習」を行う事は効果的ではないですよね。

くり返し同じことを行う'トレーニング'に幼児は飽きてしまします。

しかし、この年頃の子供たちは既に、体育遊びをとおして体の使い方を学んでいます。

幼児期に身につく体の使い方とは「走る・跳ぶ・止まる・方向転換」などです。

これらは、スポーツにおいては基礎的な動作スキルになります。

全力で動くことで発達が促される

この時期に大切な事は、子供たちがアクティビティに全力で取り組めるよう工夫する事です。

全力での体力あそびは、筋力や全身持久力も向上させます。

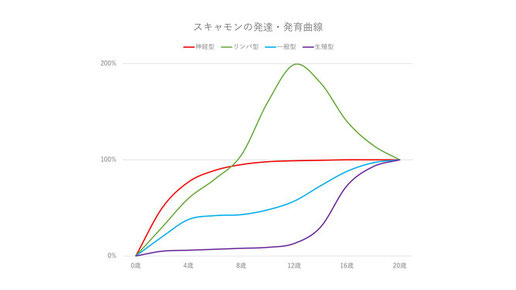

次の図は前回解説した「スキャモンの発達発育曲線」です。

幼児期の子供たちは「体の動かし方」を習得する時期です。

と同時に、4歳くらいまでに、一度「筋力や持久力」などの一般的な体力が急激に伸びる時期があります。

幼児期の子供って、大人が想像する以上に筋力を発揮する事がありますよね。

この時期は全力でやりたくなるような。ゲーム性や競争を取り入れた楽しい遊びをしましょう。

例えばボール投げ。

この年代の子供はまだ、細かい動作(巧緻性といいます)の面では大人と同じことは出来ません。

まずは目標に向かって正確になげる練習より、誰がより遠くにボールを飛ばせるかのゲームをしましょう。

全力でボールを飛ばすゲームは、大人でも相当体力を使いますよね?

その負荷が子供たちの全身持久力と筋力を高めてくれます。

この期間の身体発達は目を見張るものがあります。

小学校にあがる頃には、大人顔負けの運動が出来るからです。

児童期(小学校低学年)の運動

小学校低学年は、幼児期の延長にはありますが、トレーナビリティはそれ以前より高くなります。

トレーナビリティというのは「運動能力を向上できるかどうか」です。

この時期にはまだ基本的に、ゲーム性のある活動によって動作を習得させてあげたいですね

ゲーム性のある運動で「できる」という自信や自己肯定感を高めてあげる事も大事です。

そして、この時期はマルチスポーツ(複数のスポーツに取り組む事)が推奨されます。

特定の競技動作ばかりを繰り返すよりは、さまざまな動作パターンを身に着けましょう。

いろいろなスポーツに触れておくと、のちに特定の競技に専門を絞った時にも活かされます。

昨今では、早期からエリート教育をする競技種目が多いようです。

早い段階でスキルを習得させてあげれば、プレー面で同年代の子を圧倒できます。

これは自己肯定感を高めてあげられる点で有利です。

一方で心配なこともあります。

決められた特定の練習を繰り返し行えば、モチベーションが低下する事もあります。

また、スタートダッシュが効いているうちは良いのですが、年代が上がるにつれて技術力は拮抗します。

他の子に対してプレーでの優位性が薄れてくると、競技への参加意欲が下がります。

バーンアウト(燃え尽き)を起こさないよう、時には違った刺激を与えてあげましょう。

また、特定の動作を過度に繰り返すと、体のアンバランスや故障に繋がります。

この年代の子供たちの発育上の特性を知り、故障に見舞われないよう保護しましょう。

小学校 低学年でのスポーツのリスクと注意点

児童期(小学校低学年)になるとスポーツを始める子供が少しずつ増えてきます。

幼児と比べて'練習'といえるような運動も出来るようになってきます。

まわりの大人が児童期の子供たちの「体と運動の特性」を知っていることが大切です。

低学年の選手には、次のようなことに注意をしながらコーチングをしましょう。

●細かな動きはまだ出来ない

細かな動きを制御する筋肉は、児童期には充分に発達していません。

なので、ボールや器具を細かくコントロールする練習は効果的ではありません。

●視覚的なとらえ方が大人と違う

また、視覚制御も完全には発達していません。同じように物を見ていないのです。

なので大人は、子供たちが自分と同じような感覚で物事を察知したり運動していると思ってはいけません。

子供は、大人のミニチュア(縮小版)ではなく、大人とは別の運動制御の仕方で動いているのです。

●回数や量は沢山できない

この年代は、少しづつ骨の長さが伸びる時期です。

負荷の量が適切なら、それは骨や筋肉の発達に良い影響を与えます。

しかし、多すぎる負荷は、骨の成長点である「骨端軟骨」を傷めることがあります。

この時期に多いスポーツ障害は、「セーバー病」や「オスグッド病」などの骨端軟骨の障害です。

児童期の動作やスキルのトレーニングは少ない回数で実施するように心がけましょう。

オスグッド病に関しては、こちらの記事もご覧ください↓

●体節(頭・体幹・手足)の比率が徐々に変化する

幼児期から児童期のあいだ、頭部は2倍に成長し、体幹部は3倍になります。

上肢(腕)は4倍になり、下肢(脚)は5倍に伸びます。

そのため、体の各パーツのバランス・重心の位置などが、絶えず徐々に、相対的に変わっていきます。

その成長の中で、空間の把握や体の動作コントロール、動作の協調性を維持しています。

なので、運動面が3次元になるような運動で空間認知能力を高めると良いでしょう。

また、手足や全身の協調性や連動性・タイミングが必要になる運動も良いです。

これはたとえば、学校体育でいえば、マットや跳び箱、うんてい、縄跳びなどです。

スポーツの場面では、遊びを取りえれたアジリティやジャンプゲームも良いでしょう。

●運動中に長めのリカバリー時間が必要

大人と比べて、手足の長さは短く、筋肉量も少ないです。

小さな動力や、短い「てこ」で大きな力を発揮するため、大量のエネルギーを必要とします。

このため、長時間の持久系の運動は不向きです。

全力の運動の際にも、大人より長いリカバリーを必要とします。

●子供は体に熱がこもりやすい

この時期の子供は大人と比べて皮膚の表面積が少ないです。

皮膚は体の外部に熱を放散する役割をしています。

大人と比べて皮ふ表面積が少ないという事は、子供は熱がこもりやすいという事を意味します。

特に暑い時期の練習では、大人よりも長い休息時間が必要だと覚えておきましょう。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

中高生や大人が難なくこなせる内容でも、児童期の子供には困難な場合があります。

生物学的年齢(発達具合を加味した年齢)に応じたインターバルを設けてあげてください。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

まとめ

幼児期・児童期に共通して言えることがあります。

それは、量的なトレーニング(同じことを沢山やる)は効果的ではないという事です。

動きの質を高めるようなトレーニングを、インターバルを取りながら行う事が推奨されます。

年齢的には楽しくできるゲーム性のある運動で、基礎的な動作が身につくと良いでしょう。

基礎的な動作とは、走る、止まる、跳ぶ、飛ばす、方向転換などです。

具体的な内容は、また別の機会に。

できるだけ早く書きたいと思います。

次回は、成長期前期(小学校高学年)の運動発達とトレーニングについて解説します。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

この記事を書いたのは…

田中陽祐(たなかようすけ)

柔道整復師・スポーツトレーナー。にいさと接骨院×からだラボ 院長。

包帯やテーピングを巻くのが大好き。趣味はランニング、山登り。

参考にした書籍はこちら↓

- アスレティック・ムーブメント・スキル −スポーツパフォーマンスのためのトレーニング/Clive Brewer (著), 広瀬 統一 (翻訳), 岡本 香織 (翻訳), 干場 拓真 (翻訳), 福田 崇 (翻訳), 吉田 早織 (翻訳)

- ムーブメントーファンクショナルムーブメントシステム:動作のスクリーニング,アセスメント,修正ストラテジー/Gray Cook (著), 中丸宏二 (翻訳), 小山貴之 (翻訳), 相澤純也 (翻訳), 新田 收 (翻訳)

この記事が面白いと思ったら、ぜひお知り合いにシェアしてください。

トレーニングとケガ予防に関する知見を広めたり、意見交換ができれば嬉しいです。