今回は、成長期前期(小学校高学年)におけるトレーニングについてのお話しです。

【子供の発達・発育】シリーズの3回目になります。

成長期前期(10~12歳)の子供たちの体と運動の特性を知って練習やトレーニングに活かしましょう。

年齢区分については①で解説しています。

児童期(7~9歳)と共通する要素も多いです。

そのため①②を先に読んで頂くと分かりやすいかと思います。

子供は大人のミニチュアではない

前回の記事でも触れましたが、この年代の子供でも、大人と同じ運動は行えません。

成長期前期は、運動量が増え、スキルも身についてスポーツ活動が本格化します。

さらに、特定の競技に打ち込み始めて、ケガや故障が増えてきます。

コーチングをする上で、ケガや故障に注意を払うことが大切です。

発達の個人差・性差が顕著にある

人による成長速度の違いがはっきりしはじめる時期です。

12歳の中にも、10歳くらいの体格の子もいれば14歳くらいにあたる子もいます。

同じ12歳のカテゴリーの中に「体格的に14歳の選手」と「体格的に10歳の選手」がいる状態です。

このあたりの詳しい話は第一回を見てください。

また、男子の成長は、女子の成長より1~2年遅いとされます。

このことも考慮に入れましょう。

体力の消耗が激しい

成長期前期には、幼児期・児童期よりも体力がついてきます。

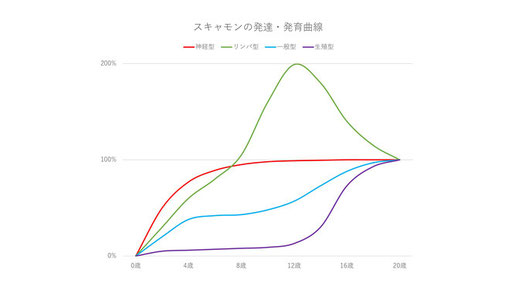

下図のように、全身持久力も高まってきます。

しかし、この時期はまだ児童期から引き続き、長時間の継続的な運動は不得意です。

骨格が長くなっているにも関わらず、成人に比べて筋肉量はまだまだ少ないです。

そのため、少ない筋肉で大きな力を発揮する必要があり、運動に際しての消費が多く、はやく消耗します。

身の回りの成長期の選手は練習後、帰宅した時にすごく疲れていませんか?

子供が運動するのに必要な労力は、大人のそれとは比になりません。

体力のリカバリーのために、適切な休養・栄養が必要です。

大人よりも熱を放散しにくい

これも前回から引き続きですが、まだまだ皮ふ表面積が少ないので、熱を放散しにくいです。

まだ成人と同じ感覚で運動はできませんので、適切なインターバルや休憩を取る必要があります。

筋肉量はあまり増えないが、筋力は顕著に増大する

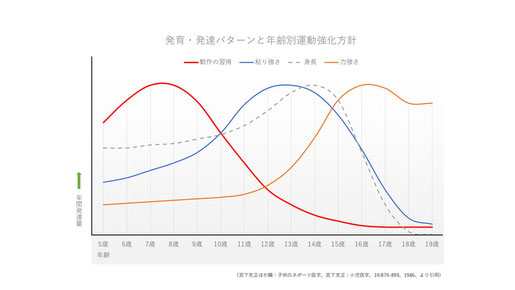

この時期は筋力が大幅にアップします。

筋力の伸び率は、成長期の後期(16~18歳)よりも成長期前期(10~12歳)の方が大きいのです。

大人や中高生と比べると線が細い選手が多いので、この事実は意外かもしれませんね。

成長期後期の筋力アップは、筋肉量の増加によるものです。

一方で前期には、神経が発達して運動時に動員できる筋が増えます。

つまり、筋繊維が太くなるのではなく、いっぱい使えるようになるという事です。

このパワーの伸びを最大限引き出すためには、爆発的な動作のトレーニングが有効です。

昔はこの時期のレジスタンス・トレーニング(筋トレ)には否定的な意見が多かったです。

しかし、近年では「内容を選んだうえで」行った方が良いという意見も多いです。

これについては後述します。

基本的な動作スキルを高める

障害予防とパフォーマンスUPのために「しゃがむ・跳ぶ・走る・方向転換」などの基本的な動作を磨く事が大切です。

そして、こういった基礎的な動作スキルから、専門競技に特有の動作に結び付けることが大事です。

基礎動作と競技特有の動作をつなぐのが、アジリティ練習やハードルドリルの目的です。

その前提として、自分の体重を使ったスクワットやランジ等の基本的な動作パターンが出来る必要があります。

そのため、前述のようなレジスタンス・トレーニング肯定の動きがあるのです。

これは筋肥大のためのトレーニングではなく、動作トレーニングです。

典型的なのはスクワット。

スクワット動作により、地面に効率的に力を伝えるという運動の基本が身に付きます。

上手なジャンプや着地、止まったり方向転換する動きの基礎です。

また、スクワットは動作が適切に行われているかの評価にも役立ちます。

フルスクワット(踵をついたまま最後までしゃがみ切る)が出来ない選手は、みなさんの想像よりはるかに多いです。

空間認識能力を高める

成長期前期の選手は、空間認識能力が大人ほど発達していません。

空間認識能力を高めるには、多面的な動作を行うことが重要です。

たとえば、ショートダッシュの際のスタート姿勢を変えてみましょう。

後ろ向きから振り返ってスタートする。うつ伏せに寝た姿勢からスタートする、などです。

アジリティドリルに再度ステップや方向転換の要素を取り入れるのも良いでしょう。

単純なアジリティ練習にも、様々なバリエーションが出来るはずです。

これらは、体勢を変える際の姿勢保持能力も磨いてくれます。

柔軟性の維持

幼児期・学童期(小学校高学年)と比べて、柔軟性を維持する事が難しくなります。

定期的なストレッチなども重要ですが、できるだけ全身の可動域を大きく使う運動をしましょう。

そのためには、競技の技術練習だけでは不十分なこともあります。

競技のスキル練習に入る前に、全身の可動域を使う基礎トレーニングを行うのも良いでしょう。

協調性のある動作を習得しよう

第2回でもお話ししましたが、この年代では動作の協調性が失われがちです。

体の文節の比率が変化するからです。

協調性とは、上・下半身の連動や力発揮のタイミングが上手くいっている事です。

上半身と下半身の連動性を磨いて、上手に動ける選手を目指しましょう。

のぼり棒やロープを登ったり、雲梯(うんてい)をすると体の協調性が高まります。

アジリティドリルにスキップやホッピングを取り入れるのも良いでしょう。

また近年では、アニマルウォークも体の使い方を磨くトレーニングとして注目されています。

これらの運動を行う時は関節可動域を出来るだけ大きく使い、爆発的な動作も行うと良いでしょう。

神経系の発達により筋力がアップし、体幹の安定性(姿勢保持能力)も高まります。

上・下半身の連動や適切なタイミングでの力発揮は、どんな場面に活かされるでしょうか?

たとえば、下図のサッカー選手がボールを蹴る瞬間。

下半身と上半身はどのように回旋していますか?

タイミングはどうでしょう?

このような協調性のある動作は、この時期までに身に着けると良いと思います。

どんなスポーツをするせよ、このような自然な協調動作はパフォーマンスと障害予防に役立ちます。

爆発的な動作

先述のとおり、全年代の中でもっとも筋力が向上する年代ですので、効果的なトレーニングをしましょう。

それは、バーベルトレーニングではなく、爆発的な動作(プライオメトリクス)トレーニングです。

スポーツにおける力の発揮は瞬発的であることが多いです。

どれだけ大きい力を出せるかより、どれだけ素早く力を立ち上げられるかがパフォーマンスを左右します。

この年代では、パワーよりも、力の立ち上がり速度を高める方が有利です。

プライオメトリクスについてはいずれブログで詳しく解説します。

刺激への反応を高める

また反応という意味では、刺激をキッカケに動き出す練習も大事です。

アジリティ練習のスタートにバリエーションを持たせてみてはどうでしょうか。

笛の音をきっかけにしてスタートする練習はよく見かけますよね。

バリエーションとして、他の選手からタッチされたらスタートする(いつタッチされるかは分からない)などが良いと思います。

力や動きの原理を覚える

どうすれば効率的に力を発揮できるかも、この時期に学ぶと良いでしょう。

子供の頃、スポーツ競技の中で初歩的な力学を教えられた記憶がありますか?

例えばこんなことです。

- バッドを持つとき、長く持つのと短く持つのでは感覚はどう違うか。

- 宙返りの際に、伸身で行なうのと膝を抱え込むのではどちらが早く回れるか。

- 肘を曲げて走るのと肘を伸ばすのはどちらが早いか

これらの技術は、より効率的に動くために必要です。

走る時に肘を伸ばして腕を振る事は(体操競技など速さを競うのでない場合を除いて)力学的に不利でしょう。

質量中心が回転軸に近い方が回転は速いという事です。

これは、理論的に理解するよりも、スポーツを通して感覚的に学ぶのが早いと思いますす。

小学校高学年になるまでに、効率の良い動作スキルを理解し、身に着けられると良いのではないでしょうか。

メニューの回数やセット数は少なく

スポーツメディカルの観点からいうと、ケガや故障をさせやすい練習要素があります。

同じ動作スキルの練習を過度に反復する事です。

とくに、成長期前期(10~12歳)では大切なことです。

骨が長軸上に伸びる時期なので、成長がさかんな点(成長軟骨板の周辺)が力学的にもろいです。

そのため、くり返し負荷が加わるとその部分を損傷します。

代表的なものが、セーバー病やオスグッド病です。

女子では10~12歳くらいでの発症が多く、男子はそれより12~14歳くらいに多いと感じます。

疫学上は男子の発生率が高いとされます。

これらの障害は、同じ動作を繰り返し行うことで発生します。

逆に言えば、この世代の子たちは、爆発的な力の発揮によってケガをする事は少ないです。

この年代では特に、メニューごとの回数を少なくして、全力での動作を行うのが良いでしょう。

まとめ

とても長くなりましたので、まとめてみます。

成長期前期の運動特性には、次のような事が挙げられます。

- 成長期の入り口であり、発育の個人差が顕著。

- 長時間の継続的運動はむずかしい。

- 筋力は前年代で一番のびるが、筋肉量が増えるわけではない。

- くり返しの回数が多いとケガに繋がる。

- 柔軟性や動作の協調性が損なわれやすく、不器用になりやすい。

そのため、コーチングでは次のような事に気を付けてトレーニングすると良いでしょう。

- 基礎トレーニングでは、大きい関節可動域が要求される動作を行う。

- 一瞬で素早く力発揮する動作が求められる運動をする。

- 協調性やタイミングが求められる運動をする。

- メニューごとの回数は少なく、バリエーションは豊富に。

私の少ない知見から具体的な提案をするのなら、こんな感じです。

- アジリティやドリル系の練習の時は、頻繁に動作方向や体位が変わるタスクを課してみる。

- 基礎トレーニングにアニマルウォークやゲームを取り入れてみる。

- 練習前後に雲梯(うんてい)やのぼり棒をしてみる。

- アジリティドリルのスタート合図にバリエーションをつけてみる(タッチやボールパスからスタート)。

本日の内容は以上です。

次回は、子供の運動発達とスポーツ④【成長期中期(中学生)】です。

疲れていなければ引き続きお読みくださいませ。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

この記事を書いたのは…

田中陽祐(たなかようすけ)

柔道整復師・スポーツトレーナー。にいさと接骨院×からだラボ 院長。

包帯やテーピングを巻くのが大好き。趣味はランニング、山登り。

参考にした書籍はこちら↓

- アスレティック・ムーブメント・スキル −スポーツパフォーマンスのためのトレーニング/Clive Brewer (著), 広瀬 統一 (翻訳), 岡本 香織 (翻訳), 干場 拓真 (翻訳), 福田 崇 (翻訳), 吉田 早織 (翻訳)

- ムーブメントーファンクショナルムーブメントシステム:動作のスクリーニング,アセスメント,修正ストラテジー/Gray Cook (著), 中丸宏二 (翻訳), 小山貴之 (翻訳), 相澤純也 (翻訳), 新田 收 (翻訳)

このブログの内容を他の人にシェアしたい時はこちらからどうぞ。