こんにちは、田中です。

ジュニアスポーツをコーチングするために、発育・発達について知っている事は大事ですよね。

それは指導者の方だけでなく、子供と関わる私達スポーツ医療者にとっても言える事です。

そこで、今回から5回にわたって【子供の運動発達とスポーツ】について、分かりやすくお話できればと思っています。

年代や成長レベルに合わせたコーチングを

スポーツ指導において、選手たちをどんな年齢区分で分けてコーチングをしていますか?

年代によって効果的なトレーニングや練習が違います。

また、同じ年齢の選手でも、成長の早い子も遅い子もいます。

そして、競技を始めてからの年数でも、できる練習内容は違うはず。

次のようなことを知ることが、きっとコーチングの助けになるでしょう。

- スポーツにおける基本的な年齢区分

- どの年代にどんなトレーニングが合っているか

- 個々に違う発育レベルや競技歴をどう考慮するか

ジュニアスポーツにおける年代区分

スポーツトレーニングの業界では、年齢は次のような区分で考えられています。

シリーズ5回をとおして、この区分けで話を進めます。

どのターム(期分け)が何歳くらいを指すのか、目を通してみてください。

- 幼児期:4~6歳

- 児童期:7~9歳

- 成長期(前期):10~12歳

- 成長期(中期):13~15歳

- 成長期(後期):16~18歳

個人差や性差を理解する

同じ年齢でも、成長の早さには個人差があります。

また性別によっても違いがありますよね?

たとえば男子よりも女子の方が早い年齢で身長が伸び始めます。

全ての選手が、実年齢に見合った体格ではないはず。

後述しますが、ここで「生物学的年齢」という考え方が重要になります。

簡単に言えば、生物学的年齢は「その選手が体格的に見て、だいたい何歳にあたるか」です。

発育・発達における一般的な考え方

年代ごとにどんな練習やトレーニングをするべきか。

これを語るうえで、外せない考え方が3つあります。

- スキャモンの成長曲線

- 発育・発達パターンと年齢別運動強化方針

- 標準化成長曲線

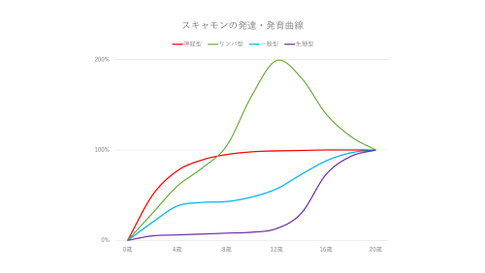

スキャモンの成長曲線

スキャモンの曲線は、20歳の成人を100%として、それぞれの年代で何%くらいの身体機能を有しているかを表しています。

このうち「神経型」というのは、体の使い方を身につける能力、いわば「動作学習能力」です。

4歳で80%、8歳ですでに90%に達しています。

いっぽう「一般型」は、スポーツ理論でいうならば筋力や持久力です。

1~3歳くらいと、12~18歳くらいの2回、向上するタイミングがあります。

動作学習の能力は低年齢から発達し、筋力や持久力は後から発達することが分かります。

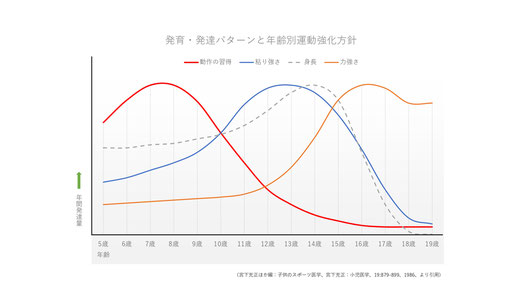

発育・発達パターンと年齢別運動強化方針

もう一つの指標は「発育発達パターンと年齢別運動強化方針」です。

ここでは、持久力を「粘り強さ」とし、筋力を「力強さ」として分けています。

ここでも、持久力や筋力に先立って「動作」を習得すべきことが分かります。

動作については、以前にくわしい解説を行っています↓

つまり、幼児~小学校低学年くらいまでは「体の使い方」を磨くのが良いと言えます。

持久力や筋力のアップに焦点をしぼったトレーニングは、その後の年代でおこなうのが良いでしょう。

これに関しては別の理由もあるのですが、それはまた別の記事で解説しますね。

標準化成長曲線

3つ目は標準化成長曲線というものです。

一生のうち一番背が伸びる1年を基準として、その前後6年の「年間の身長増加量」を標準化しています。

簡単に言えば、何年間で、どのくらい背が伸びるかの平均的数値です。

基準になる「0」の年は人それぞれ違います。

女子なら10~12歳、男子は12~14歳あたりで成長スパートが来ます。

多い年では年間9㎝ほど身長が伸びることもあります。

- 身長増加スパートが始まる点がTOA(take off age)

- その後の一番背が伸びる一年をPHA(peak hight velocity age)

- 身長の伸びが1cm/年以下になり、身長がほぼ決まるのがFHA(final hight age)

この3つの点でフェーズ(局面)をⅠ~Ⅳに区切っています。

それぞれの年代ごとに、得意な運動・苦手な運動があり、起こりやすいケガも違います。

各年代の特性については、次回以降の記事で解説していきます。

子供の年代ごとの特徴を知ろう

「発育・発達パターンと年齢別運動強化方針」と「標準化成長曲線」では身長の要素があるのもポイントです。

身長の伸びはじめや成長スパートの最中は、それぞれ特有のケガ・障害が発生するため、注意が必要です。

身長に限らず、子供の体は変わるものです。

そのため、それぞれの年代の子供の体には、生理学的な特徴・力学的な特徴がみられます。

成人と比べて苦手な運動要素があったり、ある年代にとっては凄くリスクの高い運動もあります。

子供を指導するなら、そのことをきちんと知らなくてはいけません。

子供は大人のミニチュア版ではなく、別の運動原理が働いていると思って接することが、とても大切です。

実年齢≠生物学的年齢という感覚を持とう

成長には個人差があり、実年齢(生まれてからの年数)だけの区分けは不十分です。

同じ12歳でも、体格的には10歳に相当する子がいる。その一方で、14歳に相当する体格の選手もまたいるでしょう。

12歳の選手を指導しているコーチは、実際には10歳から14歳の選手を指導しているのと同じです。

ここで実年齢(生まれてからの年数)とは別に、生物学的年齢(体格的に見て何歳に相当するか)という概念が必要になります。

生物学的年齢とマネジメント

骨格的に10歳の子が、14歳の体格の子と同じプレーをする場合、体にかかる負荷は相当大きくなる事は想像できますね?

その分、ケガや故障に見舞われるリスクも高くなります。

コーチ・トレーナー・メディカルスタッフには、生物学的年齢という架空の年齢を設定・想像する思考が必要になります。

とはいえ実際のチーム練習で、個別にメニューや運動量を変えることは難しいですよね。

ジュニア世代のチームは、数少ない指導者の多大な努力によってチーム運営されている事は分かります。

なのでせめて、指導者・保護者の皆様には、この生物学的年齢を考慮して選手の体調を観察して欲しいのです。

もうひとつの年齢「競技者年齢」

もうひとつ、一人ひとり個別性を考慮してコーチングするうえで欠かせない事があります。

その選手が、これまで何年その競技をやっているかです。

競技を始めて1年目の子は、既に5年やっている子と比べて、できる動作スキルが少ないです。

動作スキルの許容範囲の狭さは、ケガや障害を起こしやすい要因になります。

始めたばかりの頃は、たくさんの練習は出来ないということです。

それは、基礎的な運動能力が高い子でも同じです。

分かりやすい例えをしてみましょう。

あなたはウェイトリフティングの国内チャンピオンです。

これまで様々な競技トレーニングを積んできました。

なので、ウェイトリフティングのトレーニングなら何でもこなせます。

しかし、今年からマラソン競技に転向したらどうでしょうか?

競技者としては、あらためて1年生となります。

故障せずに実施できるランニング量は、マラソン10年目の選手より少ないのではないでしょうか?

許容範囲を超えて走りすぎれば故障します。

このように、競技者として何年目なのかということも練習メニューを考えるうえで大切なのです。

生物学的年齢・競技年齢とケガのリスク

競技年齢不足によるケガが起こりやすいのは、スポーツへの導入期(10~13歳くらい)と進学のタイミングです。

競技を遅くはじめた子が、いきなり先行組と同じ練習は出来ないのです。

時間をかければスキルはちゃんと追いつきますので、段階的にトレーニングしましょう。

また、高校に入って中学までやっていたのと違うスポーツを始める時も故障が多くなります。

その競技を小学校からやっている子と同じ練習をすれば、スキル不足によって負荷が大きくなるからです。

生物学的年齢や競技年齢を考えると、次のような選手たちはケガのリスクが高く注意した方が良いと言えます。

- 低年齢から競技をはじめ、競技歴が長いためハードにプレーできるが、成長が人より遅い選手。

- 発育が早く、まわりよち体格が良いkが、競技を始めた年齢が遅く、スキルが追い付かない選手。

こういった子たちには、十分な注意を払い、定期的にスポーツ障害が起こっていないか聞き取りをしましょう。

過去のスポーツ歴も知っておきましょう

また、スキルが似ている種目に移行するならば、過去の競技歴が活きる事もあります。

前述のウェイトリフターが転向するのがマラソンではなく、砲丸投げだったらどうでしょう?

瞬間的に力を伝達するという点では、ウエイトリフティングの体の使い方が活かしやすいはず。

この人は、おそらく投擲の練習には良く適応するのではないかと思います。

このようにコーチングにおいては、過去にどんなスポーツをやっていたかも把握しておくことが重要です。

まとめ

ジュニアアスリートと関わるにあたって、年齢区分に合わせた関わり方は重要です。

実年齢・生物学的年齢・競技年齢もあわせて考慮しましょう。

年代ごとに、やった方が良いトレーニング・避けた方が良いトレーニングがあるからです。

次回からは、各年代に合ったトレーニング・練習内容について解説しますので、引き続きお読みください。

この記事が面白かった方は、Googleマイビジネスの☆評価をして頂けますと頑張れます!

質問やコメントもそちらからお願い致します。

参考にした書籍はこちら↓

- アスレティック・ムーブメント・スキル −スポーツパフォーマンスのためのトレーニング/Clive Brewer (著), 広瀬 統一 (翻訳), 岡本 香織 (翻訳), 干場 拓真 (翻訳), 福田 崇 (翻訳), 吉田 早織 (翻訳)

- ムーブメントーファンクショナルムーブメントシステム:動作のスクリーニング,アセスメント,修正ストラテジー/Gray Cook (著), 中丸宏二 (翻訳), 小山貴之 (翻訳), 相澤純也 (翻訳), 新田 收 (翻訳)

この記事を書いたのは…

田中陽祐(たなかようすけ)

柔道整復師・スポーツトレーナー。にいさと接骨院×からだラボ 院長。

包帯やテーピングを巻くのが大好き。趣味はランニング、山登り。

記事のシェアはこちらからご自由にどうぞ。